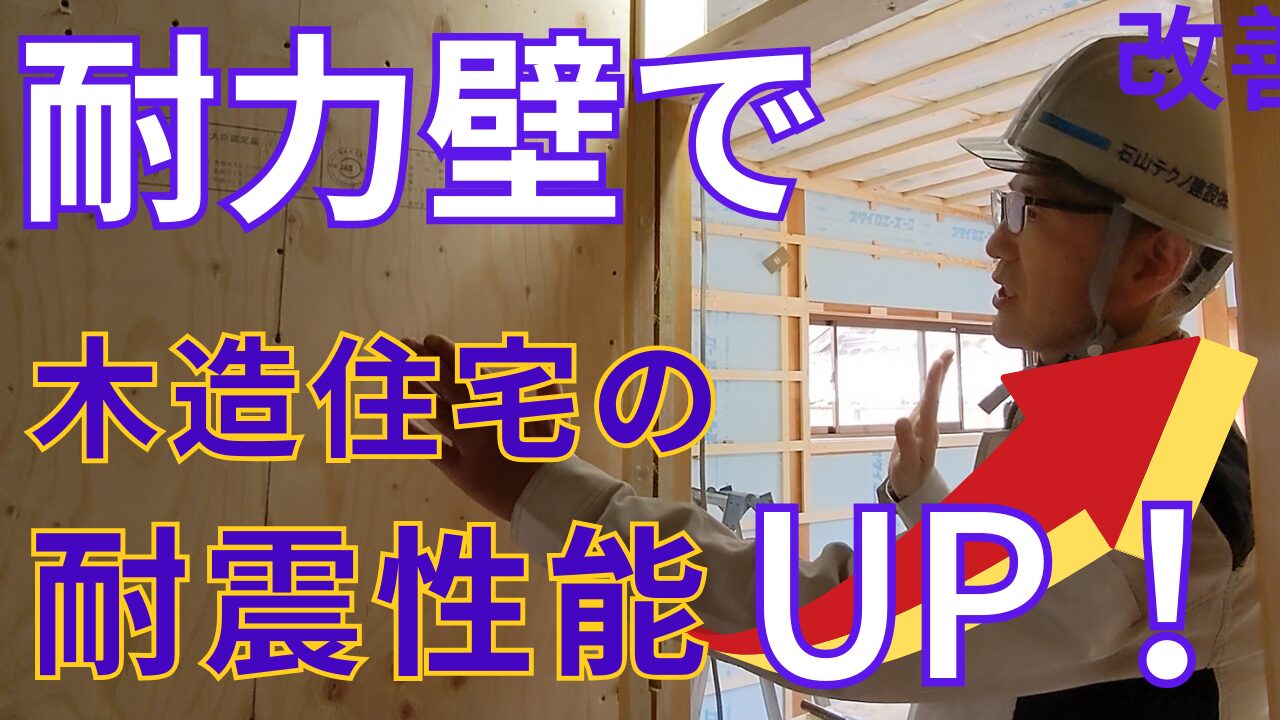

「まちの匠ぷらす」補助金活用 ローコスト耐震改修工事

「まちの匠ぷらす」補助金活用

ローコスト耐震改修工事

目標:補助金額100万円、最低限負担額 32.5万円(税込み)を目指す

DETA

場所:京都市 伏見区

建築年月:1969年3月 新築

構造:木造/在来工法

階数:2階建て

家族構成:高齢のご夫婦

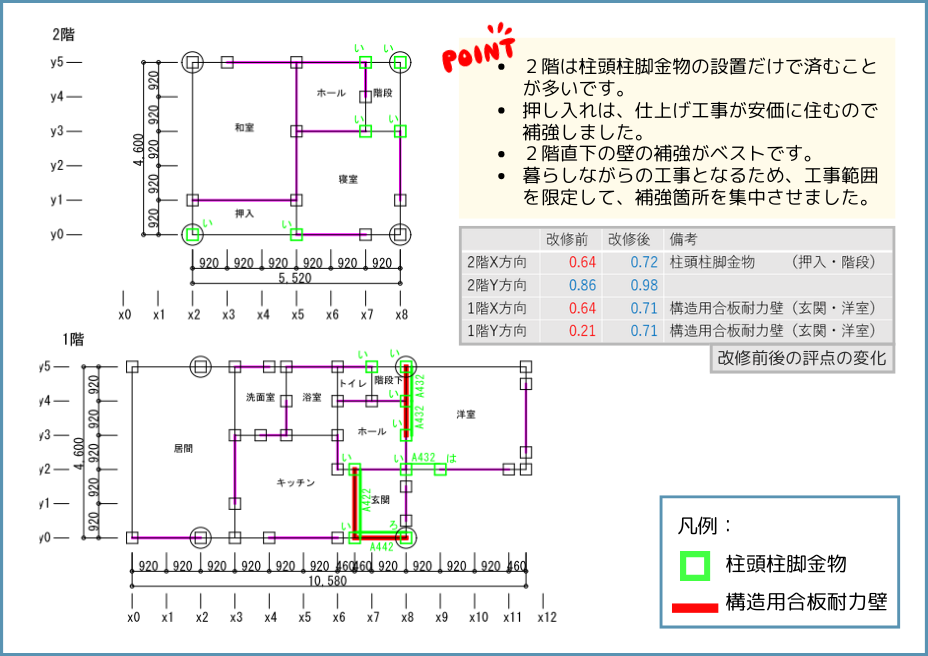

耐震補強計画

目標耐震性能:少しでも良くしておきたい。

ご予算:補助金額100万円、最低限負担額 32.5万円(税込み)

年金暮らしのご夫婦から、「わが子に安心して暮らせる家を残したい」とご相談をいただきました。リフォームは行わず、耐震補強にしぼった工事を、限られたご予算内で実現するため、補助金を最大限活かせる計画を立てました。

普段から屋根や外壁などのメンテナンスを丁寧にされていたことが功を奏し、シミュレーションを重ねながら、必要な耐震性能を確保することができました。

暮らしながらの工事をご希望でしたので、生活への影響を最小限におさえるよう配慮した設計と工程管理を心がけました。

工事中には、柱がないなどの予想外の事態もありましたが、ご理解とご協力をいただき、本当に感謝しております。

お引き渡しの際に「これで安心して暮らせる」と笑顔でおっしゃっていただいた瞬間、設計者としてこの上ない喜びを感じました。

補強箇所と改修工事前後の構造評点の変化

耐震工事のポイント解説

POINT 1 解体してみないとわからない事がある

部屋のすべての荷物をを移動させていただいてから、工事を開始しました。

まずは壁をめくってみる所から始めました。

こちらの洋室は「大壁」という、柱が見えない造りになっていたので、壁内の様子が分からないため、想定で設計を進めていました。

壁を解体してみると、この洋室が増築されていたことが分かりました。また、その増築に伴い、ドアを作るために筋交いが切断されていました。また、壁の中央の柱があるべきところに柱がない事が分かりました。

POINT 2 柱の新設と耐震金物の設置

まずは、壁の中に隠れてしまう所をしっかりと補強します。

1. 柱のなかった部分に、丈夫な柱を追加しました。

2. 大きな地震が起こった時に、柱と梁や土台が抜けてしまわないように、耐震金物を設置します。

柱の上下にひとつづつ取り付けます。柱の上部に取り付ける金物を「柱頭金物」、柱の下部に取り付けるものを「柱脚金物」と呼びます。

柱が3本あれば、柱の上下に合計6つの耐震金物を取り付けます。

壁の中央の柱のなかった部分に、柱を追加して、補強しました。

柱と梁や土台が、大きな地震で抜けないように、柱の上部と下部に耐震金具を取り付けて補強します。ここが抜けてしまうと、家がバラバラになって、大きな被害を受けることにつながります。

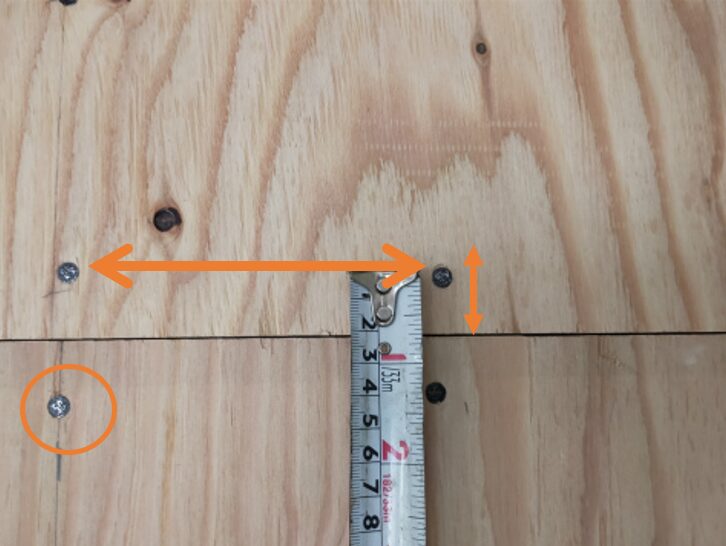

POINT 3 構造用合板を使って耐力壁を造る

1. 構造用合板を使った壁の耐力は、釘の本数で体力が決まる。設計どおりに正しく釘を打ち込まなければ、期待している体力が得られません。

✅耐力壁のチェックポイント

1. 釘のピッチは、仕様どおりにに配置されているか?

2. 釘が板にめり込んでいないか?

3. 釘の位置が板の端から離れた所に打ってあるか?

すべての釘を、一本一本確認してから、仕上げの作業に移ります。

POINT 4 補強され、耐力壁に変わったことが、分からない仕上がり

POINT 5 2階の耐震補強

2階は耐力壁を設置せずに、仕上げが安価な押し入れを、耐震金物だけでを取り付けて補強します。

暮らしながらのリフォームの場合、工期の短縮や生活への支障を最小限に減抑えるために、押し入れの補強は大変有効と考えます。

押し入れには点検口があることが多い。その点検口から大工さんが入って作業をします。

押し入れの床のべニア板をを少し解体して柱脚金物を設置します。その後、穴をふさぎます。

工事のポイント

補助金を活用する場合は、申請するために、やるべきことも多く、時間が必要。

1. 耐震診断がしてあると、概算予算が分かり、家の図面もあるため、非常にスムーズに計画を進めることが出来ます。

2.補助金の申請にはやるべきことが多く、思った以上に期間を要します。

3.解体してみないと分からない事がある。

4.構造用合板の取り付けする際に、釘の打ち方が正しくできているか確認する必要がある。

完成までのストーリー

京 安心すまいセンターをご覧になり、お電話で「耐震改修にかかる費用が知りたい」 とお問い合わせをいただきました。

京都市の補助金、まちの匠ぷらすを詳しく解説した、第2回「イシテク耐震セミナー」にお誘いし、ご参加いただきました。

京都市の耐震診断は済ませておられ、構造評点0.39(1階Y方向以外は、0.7以上)でした。

目標とする耐震性能・予算・スケジュールを確認し、耐震補強工事計画をご提案。

ご納得いただけたので、設計前の補助金申請を行いました。耐震設計費約40万円も対象になりました。

申請後、約1か月で補助金の交付決定となりました。その連絡は、京都市よりお客様に直接郵送されました。

耐震診断結果に基づき、お客さまのご希望に合わせた、目標:最低限負担32.5万円(税込)で、補助金の基準となる構造評点0.7となるように、という条件で、設計を開始しました。

最初の見積もりでは、工事だけで概算オーバーとなり、調整と再設計を行いました。

その後、工事の申請書類を制作し、京都市へ補助金の申請を行いました。

初めの耐震診断に沿って作成した耐震設計が、補助金申請で通らなかった為、耐震診断からやり直し。

再度設計と見積もりを行い、数十万円プラスになりましたが、変更申請を行いました。

申請から約1か月後に変更の承認が下り、京都市からお客様へ結果が郵送されました。

解体後に柱が2本ないことが発覚し、追加工事が発生しました。

下見の時に、壁を解体して確認することが出来ないため、工事が始まってからびっくり!という事がよく起こります。

お客様への説明と、設計の変更等、臨機応変に対応していきます。

柱の追加工事の為、少し増額となりましたが、お客様にも納得していただける耐震補強工事が出来ました。

契約書と領収書の写した工事写真を提出。修正や訂正を求められることは少なくありませんので、念には念を入れて、京都市へ工事報告を行いました。

契約書と領収書

施工事例をもっと見る

お問い合わせはこちら